縁辺対比と絵画空間

縁辺対比を利用して絵画空間の前後関係を表現しましょう。色と色の境目にある明度をよく観察すれば、絵画に奥行きをつくることができます。

このページの目次

縁辺対比と絵画空間[YouTube動画]

絵画空間をコントロールするための縁辺対比について解説している動画です。

ページの内容と共に参考にしてください。ぜひチャンネル登録お願いします。

縁辺対比は明度の境目にある

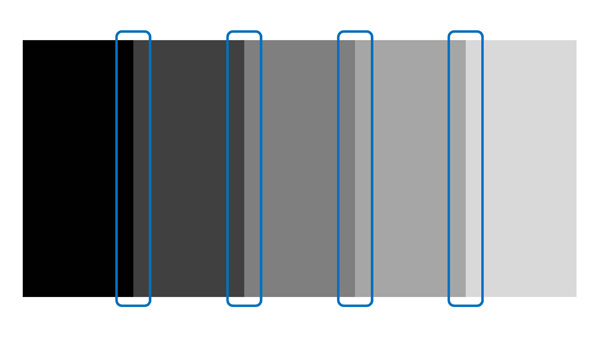

縁辺対比を理解するために、図にある明度の違う5つの面をご覧ください。

注目したい箇所は、面と面の境で感じられる明度の変化です。

注目したいところは青い線で囲まれた面と面の境界付近になります。

面と面の境を起点にして、暗い面はより暗く、明るい面はより明るく見えると思います。

その現象は面と面の境界から離れるほど弱くなり、しだいに明度の明るさは一定になります。

縁辺対比とは、このように異なる色と色を隣接して配置したとき、2つの色が接している縁の付近に感じられる現象、対比効果になります。

今回、明度を中心に縁辺対比を解説していきますが、色相や彩度でも縁辺対比による現象、対比効果があります。

それは色相対比や彩度対比と呼ばれる現象、対比効果と同一です。

色相対比や彩度対比を理解するうえで、明度における縁辺対比は基礎知識になるので、しっかり理解してください。

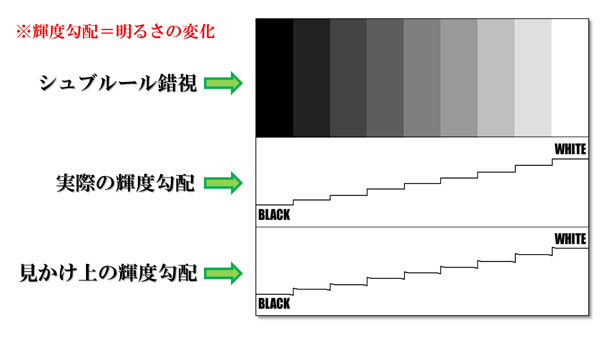

縁辺対比の輝度勾配 - シュブルール錯視

隣接する面の明度の影響で、実際の面の明度ではなく、見かけ上の明度に変化して見えることを縁辺対比以外に、シュブルール錯視と呼ぶことがあります。

ここでは実際の面の明るさと、見かけ上の面の明るさの違いについて理解してください。

実際の輝度勾配は、それぞれの実際の面の明るさが一定なので、ブラックからホワイトの間は、階段状に明度が変化していることが示されます。

しかし、見かけ上の輝度勾配は、隣接する面より明るい面は、面との境界でより明るくなり、隣接する面より暗い面は、面との境界でより暗くなるので、面と面が接する箇所で強く反発していることが示されます。

縁辺対比における隣接する色の効果

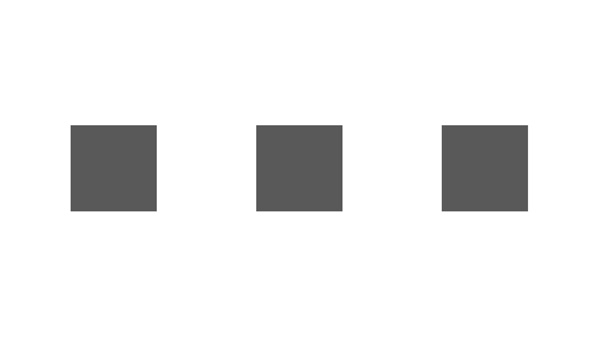

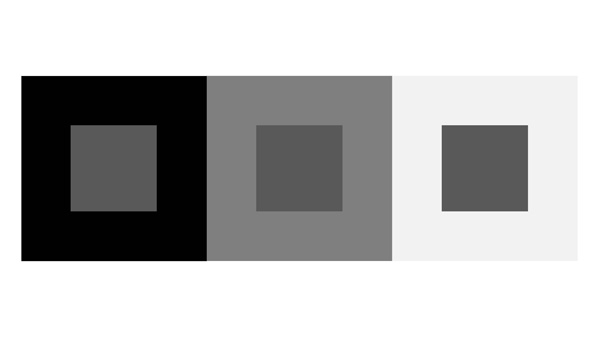

ここには、同じ明度の正方形が3つ並んでいます。

この3つの正方形を、異なる明るさの面で囲うことで、3つの正方形の明るさの変化を、観察してみたいと思います。

ご覧のように、暗い面で囲まれた正方形は明るくなり、明るい面で囲まれた正方形は暗くなることが分かります。

このことから、同じ明度をもつ面でも、それを囲む面の明るさの強度で、見かけ上の明度が変化することがわかります。

そして、隣接する面の明度の差が大きいほど、相反する方向への明度を強くするので、明度のコントラストは際立ち、存在感が強くなります。

実際の絵画でも、明度のコントラストによって、鑑賞者の視線はひきつけられるので、絵画制作では縁辺対比を応用して、絵画空間に動きを与えるようにしましょう。

ここまでは、縁辺対比についての基本的な解説でしたが、ここからは、絵画制作に役立てる、具体的な方法について解説していきたいと思います。

縁辺対比を観察する

写真から、縁辺対比を確認してみてください。

上の写真では、カップと背景の境界付近で、明度が強調されている様子が分かります。

特にカップよりも背景の明度が変化しているように感じられます。

カップが背景よりも暗ければ、背景は実際の明るさよりも明るくなり、逆にカップが背景よりも明るければ、背景は実際の明るさよりも暗くなります。

この洋ナシなどの果物が写っている写真でも、果物と背景の境界付近で明度の明るさが変化しているのが分かります。

ここでも、果物よりも背景の明度が変化しているように見えます。

右側の洋ナシと背景の境を見ると、洋ナシが背景よりも暗いので、背景が実際の明るさよりも明るくなり、洋ナシが前面に押し出されるように感じられます。

以上のように2枚の写真を見ると、カップや果物など手前にあるものの明度の強度が影響して、背後の明度が変化しているのがわかります。

つぎに、この縁辺対比にみられる明度の変化を応用して、絵画空間を表現してみたいと思います。

縁辺対比を制御して絵画空間をつくる

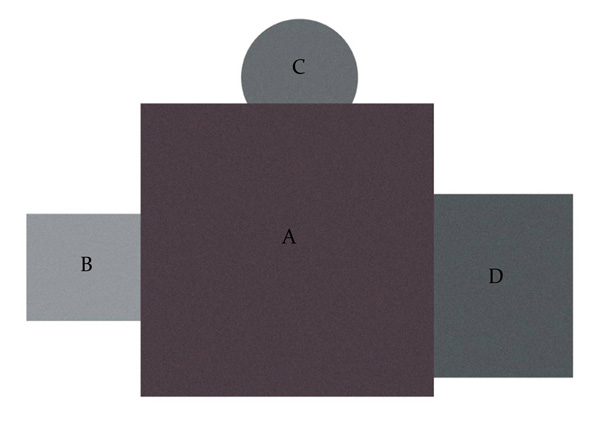

下の図には、4つの異なる形の面があります。

一番大きな面が手前にあるように見えますが、平面的なので、すべての面はつながっているようにも見えます。

そこで、面B、面C、面Dよりも、面Aを一番手前に感じられるように、縁辺対比を応用して、明度に変化を与えてみます。

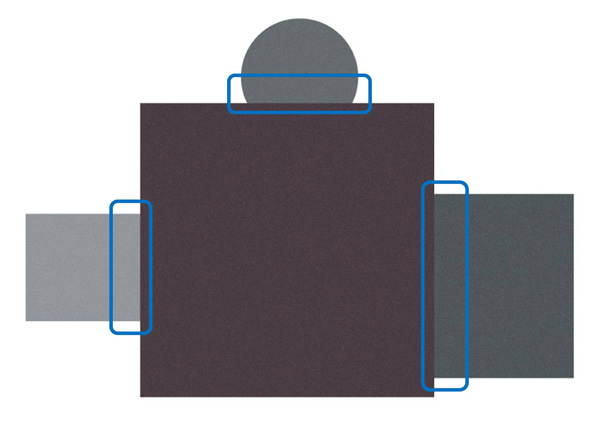

その際、意識するのは下の図で示した青い線で囲った箇所になります。

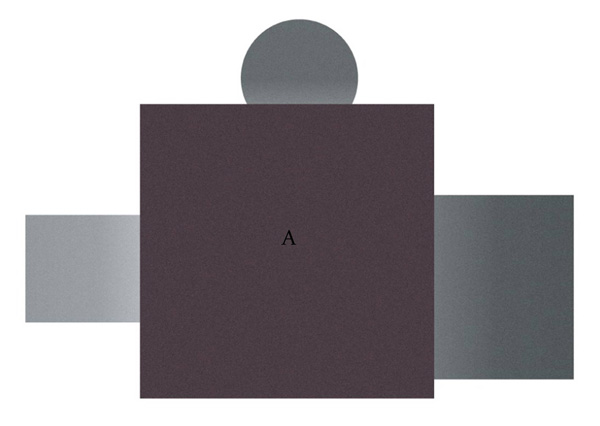

そして、下の図が縁辺対比を意識して修正した図です。

面Aとつながっているように見えた3つの面は、面Aとの境界付近で明度を高くすることで、面Aの背後に感じられるようになりました。

面Aの明度に変化は与えていません。

写実絵画から縁辺対比を学ぶ

ここでは、実際の絵画で、縁辺対比がどのように表現されているか、確認したいと思います。

レンブラント『ヤコブ・デ・ヘイデン三世』

この絵画はレンブラントの『ヤコブ・デ・ヘイデン三世』です。

この絵で注目したいのは、人物と背景との境です。

人物と背景との境界付近では、背景の明度が高くなり、強まっていることが分かります。

このように、人物の背景の明度が高められ、縁辺対比が表現されると、人物は前面へ押し出されるように見えます。

この人物が、前面へ押し出される要因には、縁辺対比以外に、背景の質感やマチエールが、弱められることも影響しています。

つまり、背景は明度を高めただけではなく、質感も弱めているので、質感やマチエールが強く感じられる人物が、前面へ押し出されて見えます。

また、この背景の明度や質感の強弱の範囲は、人物と背景の距離に比例して広がります。

例えば、人物と背景の距離が遠ざかれば、広い範囲で背景の明度が変化し、質感が弱められます。

逆に、人物と背景の距離が近ければ、狭い範囲で背景の明度が変化し、質感が弱められます。

レンブラント『30枚の銀貨を返すユダ』

この絵画はレンブラントの『30枚の銀貨を返すユダ』です。

この絵には、さまざまな箇所で縁辺対比の効果が見られます。

例えば赤い線で示した柱と背景との境界付近では、明度のコントラストが強調されていることが分かります。

特に柱の背後の明度を高めて、柱を前面に押し出すように描いていることが分かります。

緑の線で示した人物と背後との境界付近では、背後の明度を強めることで明度のコントラストが高められています。

そして、前後の関係性を表現するために、人物の背後は質感や彩度が弱められ、人物が前面へ押し出されています。

このように、絵画空間を感じさせるためには、縁辺対比による明度の変化を表現しながら、質感や彩度に強弱を与えて、対象の前後関係をコントロールしなければなりません。

参考画像

- レンブラント・ファン・レイン『ヤコブ・デ・ヘイデン三世』1632年,油彩,オーク材,29.9cm×24.9cm,ダリッジ・ピクチャー・ギャラリー

- レンブラント・ファン・レイン『30枚の銀貨を返すユダ』1629年,油彩,オーク材,79cm×102.3cm,ノース・ヨークシャー、マルグレイブ城