明度のコントラストと秩序

絵画にある明度のコントラスト(明度差)を分析して、明暗法につながる描き方を身につけましょう。

絵画の明度によるコントラストと秩序[YouTube動画]

絵画の明度によるコントラストのはたらきと、明暗による絵画の秩序について解説している動画です。

ページの内容と共に参考にしてください。ぜひチャンネル登録お願いします。

絵画の明度とコントラストを見る

下の絵画はギュスターヴ・クールベの自画像で『The Desperate Man(絶望的な男)』というタイトルが付けられています。

絵画をモノトーンにすると、明度のコントラストが強くはっきりしていることが分かります。

そして理路整然とした明暗の変化が、写実絵画としての認識力を高めています。

このように明暗の変化で絵画に秩序をあたえるには、対象の明度のコントラストを正確にとらえる必要があります。

この明度のコントラストは、絵画やデッサンに秩序を与える重要な絵画の要素になります。

つぎに明度のコントラストをより理解するために、クールベがどのように明暗を捉えたか疑似体験してみます。

はじめに、この絵を黒色、白色、中間色に大きく三分割に分けてみます。

大きく明度を3つに分けることで絵画の明度の配分をおおまかにつかむことができます。

対象の明度を捉えるコツは、目を細めて対象全体を見ることです。

目を細めて対象全体を見ると、細かな明暗差が無視され、大きな明度配分が認識できると思います。

明度のコントラストと絵画の秩序

これが絵画を黒色、白色、中間色に大きく分けた図です。

この絵画の明度を分割する際、顔や手を中間色にする場合もあると思いますが、顔や手を中間色にすると背景と同化するので、それを避けるため白色にしています。

この図のように平面的に明度を大きく3つに分けると、絵画が認識されやすいかどうかが分かります。

このままでは、まだ何が描かれているかわかりませんので、更に明度差を描いていきたいと思います。

描き進めるときは、絵画の明度差を確認しながら、広い範囲から狭い範囲へ向かって、段階的に明度を捉えていきます。

余談ですが、絵画を制作するときにおこなうエスキースの段階で、ここまでの作業を行う必要があります。

そのとき明度のコントラストが生むバランスやプロポーションが気に入らない場合は躊躇なく、エスキースの段階で構図を変更するようにしましょう。

エスキースについて詳しくはエスキースとは何か をご覧ください。

さらに白色、黒色、中間色をそれぞれ3つの明度に分けていくようにすれば、ニュアンスの違う9段階の明度ができます。

それらの明度の変化によって、立体感や動きなどが生まれ、最初に描いた明度のバランスとプロポーションを維持したまま、絵画は複雑になります。

このとき、最初に分けた3つの明度のなかで、暗くなったり、明るくなったりして、最初に分割した3つの明度の差を逸脱しますが、最初に分けた白色、黒色、中間色の明度から変化していることを認識できることが重要です。

最初に大きく3つに分けた明度の差は、画面に秩序を生み、絵画に認識力を与えます。

それはさらに絵画を描きこむための土台になります。

さらに明暗を描きこむと、下の図のように変化します。

この図はベタ塗りなので、繊細な表現はできていませんが、鉛筆や木炭で描いた場合は、黒の下地にある中間色と白の下地にある中間色の表現で、違う色を感じさせることができます。

たとえば、黒が土台となった中間色と白、白が土台となった中間色と黒、中間色が土台となった白と黒を、それぞれニュアンスの違う色(明度)として描くことができれば、秩序のある絵画が表現できます。

この感覚が身につけば、わざわざ明度を大きく3つに分けなくても、全体の明度のコントラストのバランスを維持させながら、対象を部分的に描いていくことが可能になります。

そうなれば、音楽でいう絶対音感のように、絶対色感というものが身に付きます。

明度のコントラストにある明暗の幅

今回、取り上げたギュスターヴ・クールベの絵画は、明度の幅を広く使用して、コントラストを強めているので、認識されやすい特徴があります。

このような明度の幅が広いコントラストをハイ・コントラストといいます。

反対に明度の幅が狭いコントラストをロー・コントラストといいます。

多くの人気がある絵画はギュスターヴ・ クールベの絵画のようにハイ・コントラストの明暗対比によって秩序付けられて描かれています。

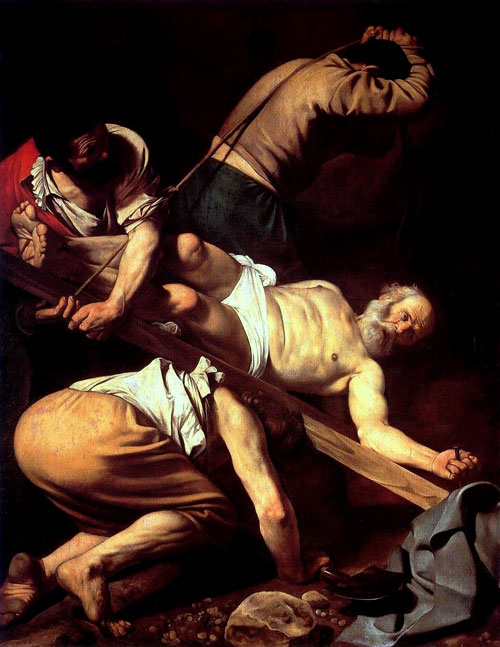

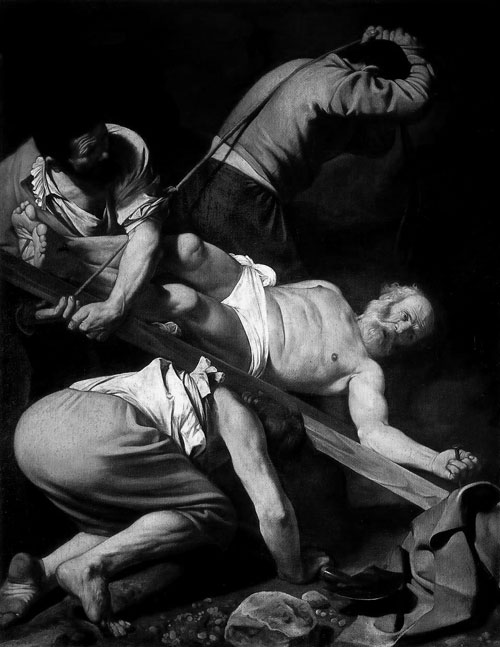

それを確認するために、ハイ・コントラストで描かれたバロック美術の2点の絵画を見てください。

カラヴァッジョ『聖ペテロの磔刑』

この絵画はカラヴァッジョによる『聖ペテロの磔刑』です。

カラヴァッジョの多くの絵画は、この絵画のようにインパクトのある構図とハイ・コントラストの明暗法で劇的に演出され、強い印象を見る者に与えます。

このカラヴァッジョのハイ・コントラストの明暗法は、同時代やその後の多くの画家に大きな影響を与えています。フェルメール『牛乳を注ぐ女』

この絵画はフェルメールの『牛乳を注ぐ女』です。

カラヴァッジョの劇的な絵画と比較すれば、落ち着いていて光に包まれているように感じます。

そのように感じる要因の一つは、黒色と白色、中間色の面積比の違いにあります。

カラヴァッジョの絵画の黒色の面積は白色や中間色と比較すると広いですが、フェルメールの絵画の黒色の面積は白色や中間色と比較すると狭いのがわかります。

そのため画面が明るくなり、中間色の幅が広く感じられます。

そして中間色の明度が繊細に変化しているので、穏やかな光を感じることができます。

黒色の量は少ないものの、明度はハイ・コントラストなので、黒色が的確に使用されることで絵画からメリハリが感じられます。

明度のコントラストについての参考ページ

参考画像

- ギュスターヴ・クールベ『The Desperate Man(絶望的な男)』1848年,油彩,キャンバス,89cm×99cm,個人蔵

- カラヴァッジョ『聖ペテロの磔刑』1601年,油彩,キャンバス,230cm×175cm, サンタ マリア デル ポポロ,ローマ

- ヨハネス・フェルメール『牛乳を注ぐ女』1657年 - 1658年頃,油彩,キャンバス,45.5cm×41cm,アムステルダム国立美術館,アムステルダム