絵画構成の造形要素

画面を構成する造形要素は多くありますが、多くを取り入れればよいものではありません。造形要素をどのように構成に取り入れていくか考えてみましょう。

絵画を構成する明度の役割[YouTube動画]

絵画を上手に描くための明度の扱い方についての解説動画です。

ページの内容と共に参考にしてください。ぜひチャンネル登録お願いします。

文字の動きを絵画構成に活かす

文字を観察すると動きを感じることができます。このような動きを絵画構成に応用しましょう。

文字の動きから絵画の構成方法を見つけ出す

画面に何か描写することで計算せずとも動きが生まれます。それを自在に操ることができれば絵画はよりよく展開します。

ただ漠然と絵画を描写したり鑑賞したりしているだけでは、その裏に潜む動きを読み取ることは困難です。

絵描きは深い計算の上で狙い通りの絵画を描くために、画面に生じる動きを巧みに操ります。

動きを巧みに描き出すためには、動きから生まれる心理的効果を熟知しなければなりません。

そこで、どのように心理的効果が生まれるのか普段使い慣れている文字から考えてみたいと思います。

文字を見ると一つ一つには動きが生まれています。そして、それぞれにイメージがあります。

人それぞれ好きな数字があるように、文字にはある種の感情や感覚も備わっています。モチーフと文字を何らかの絵画に重ねてみると、文字に似た構成を発見できると思います。

文字に潜む量感を絵画構成に利用する

文字一つ一つに動きがあるように、文字の全体的形から生まれる重さ、量感というものもあります。 全体の形から発せられる量感は画面全体のイメージに関わります。

その点に注目して考えてみることは構成の要素を理解する上で大切だと思います。

漢字の[山]を見ると重心が下にありどっしりとしています。[下]は上に重心があり、[申]は中央に重心があります。

[一]は静かに横たわっており、[川]になると重心が下に流れていき、重心よりも動きの強調が目につきます。

アルファベットや数字にもそれぞれに重さに特徴があると思います。

動きに再び注目すると[Q]という文字の動きの面白さを感じられます。

このような身近なものから面白い動きや、全体から感じられる特徴を見出すことも、新しい構成手法の発見につながると思います。

絵画の構成を支配する明度

構成の要素として、明度の量を画面全体から考えてみましょう。

画面全体の明度の関係は、絵画を見たときの最初の印象となる重要な造形要素です。

単純に黒っぽい絵、灰色の絵、白っぽい絵があるとします。黒い絵は重々しい印象を与え、中間色の灰色の絵はどんよりとし、白っぽい絵は軽くて弱々しさを感じます。

画面全体の明度が与える印象はさまざまですが、多くの人に与える心理的効果や印象を考慮して明度の構成を決定しなければなりません。

画面全体の明度の効果は、漠然と描いていくことで生まれるものではありません。はじめにエスキースなどで下書きし設定しておくことが望まれます。

明暗の量から印象を調整する

明度の量を決定するとき、多くの明度差を作らずに、はじめは3分割にして印象を調整するようにしましょう。

大きく3つくらいの明度差によって生まれる印象を大事にして、細分化するとよいと思います。

下にある様々な明度差のある画面を見てどのような印象を与えることができるか考えてみてください。

明度の量を考えるヒント

明度の量を配分するとき、まず大きく3つの明度の差を決めましょう。

黒、中間色、白と大きく明度差をつければメリハリのある印象を画面に与えます。

全体が均一の明度の幅でも、しっかりと明度差を決めておくことで繊細で美しい画面が出来上がる可能性があります。

画面全体の印象を保つためには最初に決めた大きな3つの明度差の関係は壊さないようにしましょう。

はじめに決めた明度にモチーフをあてはめて描くようにすることで、全体の印象を保つことは可能です。

そのために黒いモチーフを明度にあわせて白くする場合もあります。

絵画の構成手法では造形の要素である明度の設定は怠ってはなりません。

なぜなら、明度、彩度、色相の中で最初に鑑賞者へ与える印象は明度になるからです。

色彩と明度の関係から絵画を構成する

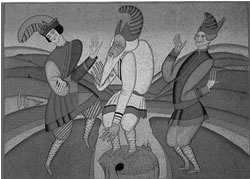

ミハイル・シュミアキンの構成

ここではミハイル・シュミアキン(Mihail Chemiakin)というロシアの画家の絵を紹介するとともに、ミハイル・シュミアキンの絵画を分析してみます。

ミハイル・シュミアキンは、1943年旧ソ連で誕生し、第2次大戦後、軍人の父親と共にドイツに渡りました。

ドイツで絵画にめざめたシュミアキンは、ソ連で芸術運動をした後にパリで亡命しヨーロッパからアメリカに移っています。

彼の表現方法や技法はさまざまで、単色の絵画もあれば色彩豊かなものまであります。

絵画のテーマは生死を感じさせるものが多いです。彼の構成は明度と色彩を巧みにコントロールし、見せるべきものを計画的に見せます。

面と面を分割するエッジは強く強調され、全体にわたるマチエールは複雑で魅了されます。

ミハイル・シュミアキンは日本では知名度が低いのですが、参考になる絵画が多数あります。

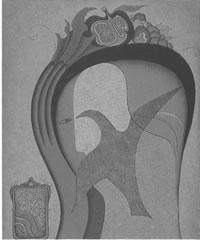

このページではミハイル・シュミアキン(Mihail Chemiakin)の絵画を3枚、参考に掲載させていただきました。

色彩と明度との関係性

上は彩度が高く色相が豊かな絵画です。それを白黒にしたものも用意しました。

色のついたほうを見ると青と緑を使った背景が描かれ、その反対色の赤を使用してメインモチーフである3人の人間が描かれています。赤が使用されることで前面の3人に視線を集めることに成功しています。

白黒の明度に注目をすると中央の人物を除いた両側の2人は背景と明度差がないので背景に溶け込んでいます。

しかし、中央の人物は明度を白に近づけることで視線を集めることに成功しています。

結果的に真ん中の人間に一番視線が行き、それを挟む2人の人間がそれを支え、絵画全体の装飾に成功しています。

3人のうち両側の2人の明度は背景にマッチし、その背景は2人に使われている赤色の反対色である緑と青が使われています。それらが絶妙なバランスをつくり中央の人物を際立たせています。

背景と人物の色彩の関係から3人を際立たせ、3人のうち両端2人が明度の関係から中央の人物を際立たせています。

また背景の線が中央の人物に集中されていることも中央の人物に視線が注がれる要因です。

単色による単純な明暗構成

上の絵では黒を所々に、はめ込むようにして、独特な塊を前面に押し出しています。

これは黒の濃淡により実現しているようです。黒の微妙に濃さが変化することで画面全体に動きやボリュームを与えています。

白と中間色によるマチエールがマッスやボリュームを与え、視線を誘導します。そしてテクスチュアの変化は遠近感を与えています。

明度による視点の誘導と構成

上の絵では明度の配分の美しさと、面の形状の美しさが際立っています。

特に細長い形を作り上げている黒は画面全体に動きを与え、その動きの中に見せたいモチーフを組み込んでいます。

黒と真ん中の白による明度の差により中央に視線が行き、鳥の頭部に視線を移すように誘導しています。

また、この絵画の面白さは、野菜が手や人物の頭部を連想させてる重層感にもあります。

このような絵画を実現するためには揺るぎのない構成手法を研究する必要があります。

■Amazon.co.jpで商品を探す

絵画を構成する抽象的視点

ホルスト・ヤンセンを通して抽象的絵画を考えてみる

ここではホルスト・ヤンセン(Horst Janssen)という偉大な画家の絵を紹介するとともに、ホルスト・ヤンセンの絵画を参考に独自に分析して書き進んでいきます。

ホルスト・ヤンセンは、1929年11月14日ハンブルク(独)で誕生し、1995年8月31日オルデンブルク(独)にて逝去しています。

彼の作品は線描に魅力があり、コントラストの強い絵画が多く、版画や水彩画、色鉛筆での作品が多いです。

彼独自の世界観を愛する者は多く、世界的に有名な画家ですが、日本では専門家以外にはあまり知られていません。

その要因はよく分かりませんが、日本人にはホルスト・ヤンセンの独特な主題や画風は簡単に心に入り込んでくるものではないかもしれません。

NHKの『日曜美術館』などで取材されれば、日本人の絵画への意識が少し変化するかもしれませんね。

ホルスト・ヤンセンの絵画の好き嫌いはあっても、彼のデッサン力や絵画の技法は多くの人に参考にするべきものがあります。

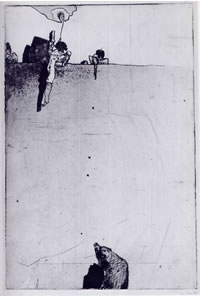

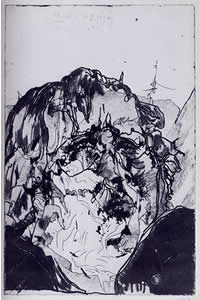

このページではホルスト・ヤンセン(Horst Janssen)の白黒にした絵画を4枚、参考に掲載させていただきました。彼の画集は数多くありますが、多くが入手困難なものばかりです。

抽象絵画から見る明度の構成

さて、前のページで明度の幅や量によって、見る人に与える印象は数多くあることが分かったと思います。そこで、もう少し明度に焦点を当てて踏み込んで考えてみたいと思います。

大きな3つの明度の量はそれぞれに、画面上で離れて存在したり、固まって存在したり、様々です。時には水玉のように群れになって塊を形成するかもしれません。そういったことで人に与える印象の幅は広がっていくでしょう。

ここでは、描くモチーフが決まっていても、その形態をあまり考慮しないことにしましょう。描きたい印象やテーマを、いかに表現できるかを考え、明度の幅や配置を意識して考えたいと思います。

上のホルスト・ヤンセンの2枚の絵を見ていただくと、非常に抽象的なものであることが分かります。具体的なものがあるようでない、という感じがします。人それぞれ、色んなものとして映るでしょう。

また、それ以上にどんな印象、感情が起こるのかを考えてみてください。テクスチュアが気になる方は、目を細めることでより明度のみを実感できるでしょう。

左の絵では中間色が多く使われています。その中心に明度差の大きい黒と白を配置しインパクトのある見せ場をつくっています。

右の絵では中間色の地を2つに大きく分けていて、その上を細長い黒い線上のものがうごめいていて、全体的に暗くはあるものの、黒をうまく使っていることでインパクトがあります。

これらの絵画に対してテクスチュアを抜きには語れませんが、ここでは明度の大きな配置とそれらの明度の変わり目を特に注意して研究することが大事だと考えます。

単純な明度構成にあるインパクト

上の絵では、全体を白と、白に近い灰で構成しています。

その中に黒を2か所に配置することで広がりと動きをつくり、独特の空間を生み出しています。

単純な構図ですが、テーマ、コンセプトがあることで独自の絵画空間が形成されることがわかります。

明度の構成のバリエーション

上の絵では、明度を先に構成して、その後に明度の構成を崩さないようにモチーフを入れているように見えます。

実際の頭部固有の明度を排除し、画面全体の明度とその配分を優先することで、まだらな頭部が描き出されているように見えます。

この絵画もテーマと構成手法、人物(モチーフ)が複雑に絡み合って魅力的です。

■Amazon.co.jpで商品を探す