象徴主義-精神世界と想像力

西洋絵画の歴史・美術史|芸術と絵画史

このページの目次

象徴主義の主な人物

時代

19世紀後半

主な場所

ヨーロッパ全域

人物

- アルノルト・ベックリン(Arnold Bocklin,1827-1901)

- ピエール・ピュヴィ・ド・シャヴァンヌ(Pierre Puvis de Chavannes, 1824-1898)

- ギュスターヴ・モロー(Gustave Moreau, 1826-1898)

- オディロン・ルドン(Odilon Redon,1840-1916)

象徴主義の絵画の特色と様式

19世紀後半、アカデミズム絵画を否定する傾向は印象派とラファエル前派、象徴主義に顕著にみられます。

象徴主義は、人間の運命や精神性、夢や想像力、神秘性などを大事にしていて、それらを象徴的に表現しようとしました。

表現方法は装飾性や幻想性が強く、ヨーロッパ全域に広まりました。

ラファエル前派は象徴主義の一派とみなす場合もあれば、切り離して考える場合もあります。

象徴主義の画家と特色

スイスのアルノルト・ベックリーン(1827-1901)

[アルノルト・ベックリーン,聖なる森]

理想的な世界観を追求した画家です。写実的で緻密な描写で描かれた彼の絵画は、死生観を感じさせ、静寂で神秘的・幻想的な雰囲気があります。

キリコやシュールレアリズムの画家に影響を与えました。

ピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ(1824-1898)

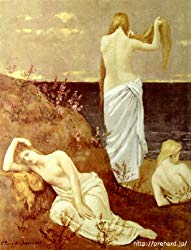

[ピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ,海辺の若い娘たち,1879年]

彼の絵画の表現手法は、単純化された形で装飾的な処理をした安定した構図、中間色を多用した色調が特徴的です。

そのようにして描かれた絵画は瞑想的な雰囲気を生み出していて、大画面の壁画に適しているとして評価が高いものでした。

パンテオンの壁画(1874-1878年)、ソルボンヌ大学の壁画(1887年)をはじめ、フランス各地に大画面の作品を残しています。

後にゴーギャン、ピカソ、ドニなどが影響を受けています。

ギュスターヴ・モロー(1826-1898)

[モロー,オルフェの首を運ぶトラキアの娘,1865年]

[ビアズリー,The Dancer's Reward, for Salome,1893年]

モローは聖書や神話を主題にして、異教的な寓意を引出し装飾を施した象徴的で幻想的な絵画を制作しています。

モローが制作したサロメ(キリスト教の新約聖書中のエピソードで、預言者ヨハネの斬首を求めた妖艶な美しい16才の王女)のような女性像は、ビアズリーなどの画家や世紀末芸術に大きな影響を与えています。

1892年、モローはエコール・デ・ボザール(官立美術学校)の教授になりましたが、アカデミックな規範を押し付けることがなかったといわれています。

モローの門下にはアンリ・マティス(1869-1954)、ジョルジュ・ルオー(1871-1958)という2人のフォーヴィスムの巨匠がいます。

オディロン・ルドン(1840-1916)

[ルドン,キュクロプス,1895-1900年]

銅版画や石版画を学びんだルドンは、最初に版画家として活躍していました。

黒を最も本質の色と考えていて、黒の中に夢や無意識の世界を神秘的で幻想的に表現しました。

1890年代以降、草花やギリシア神話を主題にパステルや油彩による彩色画を制作するようになり色彩画家に転じます。その絵画の特色も神秘的で幻想的でした。

同時期に活躍した印象派が外側の世界を見続けたのと反して、彼は自分の内面を見続けました。

象徴主義の絵画様式のその後

象徴主義は、ラファエル前派と同様、その後のアール・ヌーヴォーなどの終末芸術運動へ影響を与え、20世紀の芸術に多大な影響を及ぼしました。